- トップページ

- 里山便り2025

「木工体験」

2025.03.03

最後は記念写真。「また来ます」「(お客様同士で)次も一緒にお願いしますね。今度はカッティングボードにしますか?」などと楽しそうに話して帰られました。

最後は記念写真。「また来ます」「(お客様同士で)次も一緒にお願いしますね。今度はカッティングボードにしますか?」などと楽しそうに話して帰られました。私が「楽しんでいただけましたか?」と聞くと「すごく楽しかったです!」との感想。

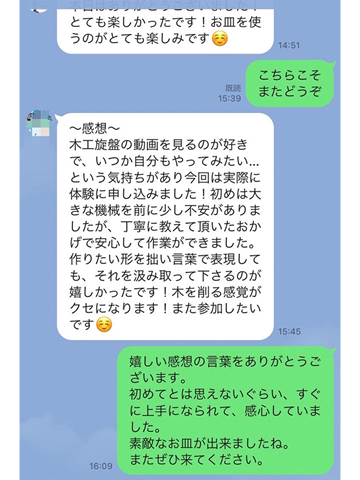

あとからLINEで感想が届きました。「佐藤さんが褒め上手だということを記載するのを忘れていました」と追伸もありました。

あとからLINEで感想が届きました。「佐藤さんが褒め上手だということを記載するのを忘れていました」と追伸もありました。次回はいつになるか…希望がありましたら、いつでもご連絡ください。詳しくはこちらをご覧ください。

さて、工房では現在千葉県のお客様のダイニングセットの制作中です。πチェアフラット肘型の制作も佳境に入っています。

後脚の成形です。南京鉋という鉋で削って形を整えていきます。

後脚の成形です。南京鉋という鉋で削って形を整えていきます。

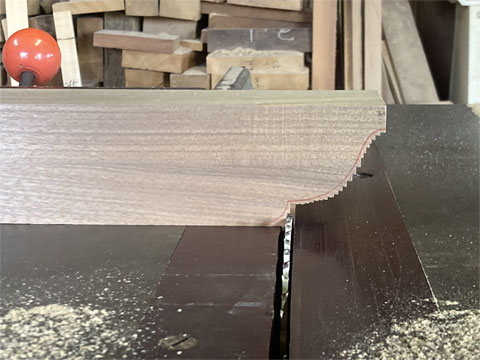

さて、肘の成形加工に移ります。大まかに切り出した肘部材を削って、きれいな形に仕上げていきます。

その様子も動画でどうぞ。

その様子も動画でどうぞ。

「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録3 造作編その1」

2025.02.27

座面に座繰り加工をします。「四方反り台鉋」という鉋を使って掘っていきます。

座面に座繰り加工をします。「四方反り台鉋」という鉋を使って掘っていきます。(このあたりの作業の様子は動画でも取ってInstagramでも上げています。主にInstagramのストーリーズで現在の進行中の様子を上げています。日常的な様子はInstagramの方で更新することが多いです。良かったらInstagramを見て、できればフォローもしてください。)

「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録2 上棟編」

2025.02.14

工房では船橋市のお客様のダイニングセットの制作中です。テーブルの脚先の加工です。機械や手仕事を駆使して脚先の飾りを作っていきます。

続けて、今度は旦那さんのご注文である「πチェア フラット肘型」の制作に入ります。今回は旦那様、奥様、子どもたちそれぞれに違う椅子をご注文いただきました。

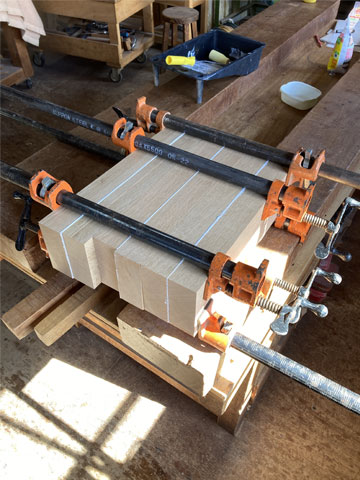

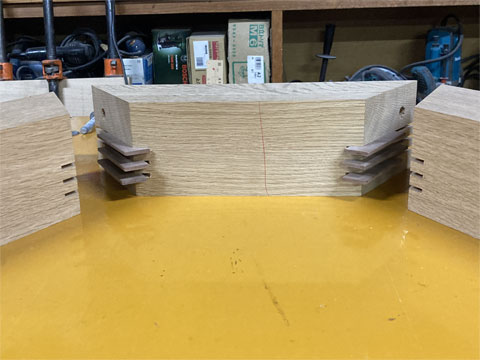

続けて、今度は旦那さんのご注文である「πチェア フラット肘型」の制作に入ります。今回は旦那様、奥様、子どもたちそれぞれに違う椅子をご注文いただきました。まずはπチェアからです。座板の接ぎ合わせです。

さて、前回に引き続き「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録」…今回はいよいよ「上棟」編です。

「(昨年の)年内には必ず上棟するぞ!」と決めて刻み作業をしていたのはいいですが、「材料の木材がなかなか入ってこなかったこと(11月下旬にようやく運び込まれました)」「私一人で刻み作業をしていたこと」「予想以上に”本格的な”刻み作業だったこと(指導の宮大工の棟梁の要求レベルが本格的なものだった?)」などなどで、予想以上に大変な仕事でした。(もう少し簡単かと思ってました。甘かった!)

棟の日はもう決まっているし、「間に合うか?」と焦りながらの作業が続きましたが、何とか予定通りに準備を進め、上棟の日を迎えました。さすがに上棟は私一人ではできませんので、宮大工の棟梁に頼んだり、私の知り合いの大工さんに頼んだりして応援に来てもらいました。

「(昨年の)年内には必ず上棟するぞ!」と決めて刻み作業をしていたのはいいですが、「材料の木材がなかなか入ってこなかったこと(11月下旬にようやく運び込まれました)」「私一人で刻み作業をしていたこと」「予想以上に”本格的な”刻み作業だったこと(指導の宮大工の棟梁の要求レベルが本格的なものだった?)」などなどで、予想以上に大変な仕事でした。(もう少し簡単かと思ってました。甘かった!)

棟の日はもう決まっているし、「間に合うか?」と焦りながらの作業が続きましたが、何とか予定通りに準備を進め、上棟の日を迎えました。さすがに上棟は私一人ではできませんので、宮大工の棟梁に頼んだり、私の知り合いの大工さんに頼んだりして応援に来てもらいました。

実は私が一番心配していたのは、高い屋根の上に登って屋根(垂木や板)を貼っていく作業でした。それだけはちょっと怖くて、当初は棟梁に「佐藤さんもちゃんと上ってやるんやぞ。当たり前やろ(笑)」などと言われていましたが、やはり怖い…。

ところが当日は他の大工さん二人が手際よくやってくれて、私はひたすら材料を上げることに徹していることができました。良かった(ホッ…)。

ところが当日は他の大工さん二人が手際よくやってくれて、私はひたすら材料を上げることに徹していることができました。良かった(ホッ…)。

先にも書きましたが、この家、小さな小屋の割には(宮大工の棟梁の指導のお陰で)結構本格的な木造在来工法の家で随所になかなかの仕口が見られます。

「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録1」

2025.02.04

そして、天板の裏に「寄せ蟻」の加工をします。まずはルーターで蟻桟を掘っていきます。

そして、天板の裏に「寄せ蟻」の加工をします。まずはルーターで蟻桟を掘っていきます。

さて、話は変わりますが、前回の里山だよりから2ヶ月、私は大工さんに変身していました。我が”jagar's garden”の一角に「庭を眺める小さな家」(今のところ正式名称は決まっていませんが、通称「アトリエ」と呼んでいます)をセルフビルドしています。

とにかく自分で作ることが好きな私は、今までにいろんなものを作ってきました。工房のハーフビルド、木製カヌー、車庫、庭の東屋、小屋、床の間などなど…いろいろ作ってきましたが、最後はやはり「家」を作ってみたいという気持ちはありました。

実は、この計画はもう2年ほど前から考えており、当初は完全にどこかの工務店に頼もうかと考えたり、あるいは大工さんの手を借りて建前までお任せし、その後ハーフビルドをしようという計画も考えたりしたのですが、いずれも予算的なことを考えて断念したのです。結局、家を建てるという計画はいったん諦めました。それが1年半ほど前のことです。

ところが、その後いろんな人に「どうしてやめたのですか?!」とか「絶対やるべきですよ!」とか、挙句の果てには「私が材料や機械など世話をしてあげるから、佐藤さんやりましょう。佐藤さんなら建てれますよ!」「木材の支給は応援しますよ」などと多くの方から背中を押される形になりました。何か事が進むときというのは、こういう風にいろんな力で後押しされるものですね。

結局ハーフビルドでもなく、完全にセルフビルドで建設をすることにしたのです。

とにかく自分で作ることが好きな私は、今までにいろんなものを作ってきました。工房のハーフビルド、木製カヌー、車庫、庭の東屋、小屋、床の間などなど…いろいろ作ってきましたが、最後はやはり「家」を作ってみたいという気持ちはありました。

実は、この計画はもう2年ほど前から考えており、当初は完全にどこかの工務店に頼もうかと考えたり、あるいは大工さんの手を借りて建前までお任せし、その後ハーフビルドをしようという計画も考えたりしたのですが、いずれも予算的なことを考えて断念したのです。結局、家を建てるという計画はいったん諦めました。それが1年半ほど前のことです。

ところが、その後いろんな人に「どうしてやめたのですか?!」とか「絶対やるべきですよ!」とか、挙句の果てには「私が材料や機械など世話をしてあげるから、佐藤さんやりましょう。佐藤さんなら建てれますよ!」「木材の支給は応援しますよ」などと多くの方から背中を押される形になりました。何か事が進むときというのは、こういう風にいろんな力で後押しされるものですね。

結局ハーフビルドでもなく、完全にセルフビルドで建設をすることにしたのです。

「根太レス」という工法ですので、大引きを落とし込む欠き取り加工もします。

土台の組み立てをしました。

こうしてまずは土台が完成しましたが、その後はまた刻み作業が続きました。昨年の年内に上棟まで済ませたかったので時間にも追われ、結構必死で作業を進めました。

とにかく、何といっても木材が重いので大変です。

とにかく、何といっても木材が重いので大変です。

重い木材、たとえば110mm×270mm×3メートル超、あるいは110mm×150mm×4メートル超なんていう大きな柱をあちらへこちらへと運びながら刻みを進めることを一人でやるのは大変なことでした。

とにかく、何といっても木材が重いので大変です。

とにかく、何といっても木材が重いので大変です。重い木材、たとえば110mm×270mm×3メートル超、あるいは110mm×150mm×4メートル超なんていう大きな柱をあちらへこちらへと運びながら刻みを進めることを一人でやるのは大変なことでした。

こうして、刻み作業を一人で延々と進めていきました。難しくてわからないことばかりでしたが、その都度宮大工の棟梁や知り合いの大工さんに聞いて、教えてもらいながらなんとか進めていくことができました。

そしていよいよ12月22日、建前(上棟)の日を迎えることになりました。…次回に続く!

そしていよいよ12月22日、建前(上棟)の日を迎えることになりました。…次回に続く!